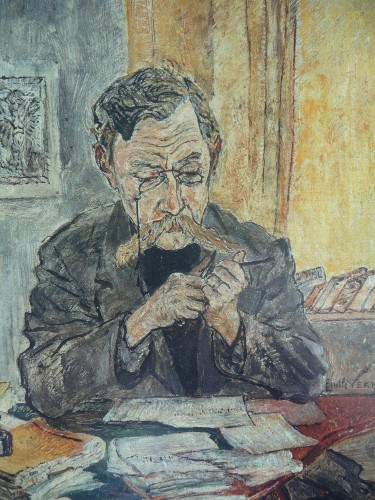

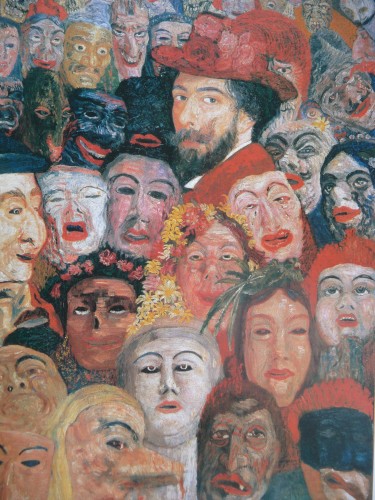

Avec Ensor et Verhaeren / 8

« Mes amis, les œuvres de vision personnelle seules resteront. Il faut se créer une science picturale personnelle et vibrer devant la beauté comme devant la femme qu’on aime. Oeuvrons avec amour, ne craignant pas les défauts, compagnons habituels inévitables des grandes qualités. Oui, les défauts sont les qualités et le défaut est supérieur à la qualité. Qualité signifie uniformité dans l’effort en vue d’atteindre certaines perfections communes accessibles à tous. Le défaut échappe aux perfections uniformes et banales. Le défaut est donc multiple, il est la vie et reflète la personnalité de l’artiste, son caractère, il est humain , il est tout et sauvera l’œuvre. »

Discours prononcé par Ensor au banquet offert par « La Flandre littéraire », 1922